衝撃!猫のテリトリー意識を甘く見てない?問題行動がピタッと止まる3つの秘密

「ねぇ、うちの子どうしてあんなことするんだろう?」って、愛猫の不思議な行動に頭を悩ませていませんか。特に、猫のテリトリー意識って、なんだか難しそうに感じますよね。噛み癖が治らない、夜中に突然鳴き出す、あちこちで爪とぎしちゃう…もしかしたら、それ、猫ちゃんなりの「ここは私の場所!」っていうサイン、つまりテリトリー意識が関係しているのかもしれませんよ。大丈夫、この記事を読めば、猫が本来持っている本能や、テリトリーを守ろうとする気持ちがよーく分かります。そうすれば、問題行動の原因が見えてきて、「なーんだ、そういうことだったのか!」ってスッキリするはず。具体的な対策も紹介するので、今日からすぐに試せますよ。さあ、愛猫との絆をもっともっと深めるためのヒント、一緒に見つけていきませんか?きっと、今よりもっと幸せな猫ライフが待っています!

猫のテリトリー意識って、そもそも何?

猫と一緒に暮らしていると、「ん?なんでここで爪とぎ?」「なんでお客さんにシャーッて言うの?」って思うこと、ありますよね。それ、多くの場合、猫ちゃんが持ってる「テリトリー意識」の表れなんです。言葉を話せない猫たちにとって、テリトリーは自分の安全と安心を守るための、とーっても大切なもの。まずは、その基本のキから、一緒に見ていきましょうか。

生きるための本能!縄張りを持つ理由

猫が縄張り、つまりテリトリーを持つのは、野生時代の名残、生きるための本能なんです。野生の猫にとって、自分の縄張りは、食べ物を確保し、安全に休息し、子育てをするための絶対に必要な空間でした。他の猫や外敵が入ってこないように、自分の縄張りを主張し、守る必要があったんですね。

家猫になった今でも、その本能はしっかり残っています。「ここは安全」「ここは落ち着ける」と感じる場所を自分のテリトリーとして認識し、そこを他の誰かに侵されたくない、って思うわけです。だから、家の中でも「お気に入りの寝床」とか「窓辺の特等席」とか、猫ちゃんだけの聖域みたいな場所が自然とできてくるんですよね。うちの先代猫、みーちゃんも、私の膝の上か、日当たりのいい出窓のクッションが定位置でした。他の子がそこに乗ろうもんなら、静かに「ウーッ」て唸ってましたっけ(笑)。あれも立派な縄張り主張だったんですねぇ。

この縄張り意識の強さは、猫の性格や育った環境によっても結構差があります。おおらかな子は家全体をゆるーく自分のテリトリーと感じているかもしれないし、逆に、ちょっと臆病な子は、部屋の隅っこのキャットタワーだけが唯一安心できる場所、なんてことも。あなたの愛猫は、どんなタイプの縄張り意識を持っているか、そっと観察してみるのも面白いですよ。

見えない境界線!マーキング行動の意味

じゃあ、猫はどうやって「ここは私の縄張りだぞ!」って主張するんでしょう?その代表的な方法が「マーキング」です。マーキングって聞くと、すぐにオシッコをかける「スプレー行動」を思い浮かべる人も多いかもしれませんが、実はそれだけじゃないんです。

一番よく見るのは、**爪とぎ**。柱や家具でバリバリやるあれです。あれって、単に爪をといでるだけじゃなくて、肉球にある臭腺(においを出す腺)の匂いをこすりつけて、「ここは私のもの!」ってアピールしてるんです。同時に、爪痕っていう視覚的なサインも残してるんですね。賢いですよね。

それから、**スリスリ行動**。猫が顔や体を家具や人の足にスリスリしてくるの、可愛いですよね!あれも立派なマーキング行動の一つ。顔の周り、特に顎や頬のあたりにも臭腺があって、自分の匂いをつけることで、「これは私のもの」「この人は私の仲間」って印をつけて安心しているんです。たくさんスリスリしてくれる子は、それだけあなたのことを信頼して、自分のテリトリーの一部だって認めてくれてる証拠かもしれません。嬉しいですよね。

あ、でもその前に説明しておきたいのは、問題行動としてよく挙げられる**スプレー行動(尿マーキング)**。これは、壁とか家具とか、垂直な面に少量のおしっこをシュッとかける行動のこと。主に未去勢のオス猫に見られることが多いですが、メス猫や去勢・避妊済みの猫でも、強いストレスや不安を感じた時に行うことがあります。これはかなり強烈な匂いで縄張りを主張する方法で、他の猫へのアピールや、自分の不安感を落ち着かせる意味合いがあると言われています。もしこの行動が見られたら、単に叱るんじゃなくて、その原因を探ってあげることが大切ですよ。後で詳しく触れますね。

こんな風に、猫は匂いや視覚的なサインを使って、目には見えないテリトリーの境界線を作り、自分の存在をアピールしているんです。まさに、サイレントコミュニケーションの達人!

「ここは私の場所!」安心できる空間の重要性

猫にとって、自分のテリトリー、特にその中でも「コアエリア」と呼ばれる一番安心できる場所は、心の安定に不可欠です。コアエリアっていうのは、普段寝たり、くつろいだりする、いわば猫にとっての寝室やリビングみたいな場所のこと。

このコアエリアが脅かされたり、落ち着けない環境だったりすると、猫は強いストレスを感じてしまいます。例えば、騒々しい場所だったり、他の猫やペット、あるいは小さなお子さんが頻繁に出入りするような場所だと、猫は安心して休むことができません。

考えてみてください。私たちだって、自分の家でゆっくりくつろぎたいのに、常に誰かに邪魔されたり、騒音に悩まされたりしたら、イライラしたり、不安になったりしますよね。猫も全く同じなんです。

だから、家の中に猫が「ここは絶対に安全だ」って思える場所を確保してあげることが、すっごく大事。それは、高い場所にあるキャットタワーのてっぺんかもしれないし、押し入れの中の薄暗いスペースかもしれない。あるいは、飼い主さんのベッドの隅っこかもしれませんね。

その場所では、無理に構ったりせず、猫が一人で静かに過ごせる時間を尊重してあげること。それが、猫のテリトリー意識を理解し、安心感を与えてあげるための第一歩なんです。うちでは、クローゼットの一番上の棚に、古い毛布を敷いた「秘密基地」を作ってあげたら、新しく来た保護猫のチビがすぐに気に入って、そこが彼のコアエリアになりました。何か不安なことがあると、すぐにそこに避難してましたね。彼にとっては、まさに心の拠り所だったんだと思います。

えっ、これもテリトリーが原因?よくある問題行動とサイン

「うちの子、最近よく噛むんだけど…」「夜中に突然鳴き叫ぶのはなんで?」「他の猫と全然仲良くしてくれない…」こんな悩みを抱えている飼い主さん、結構多いんじゃないでしょうか。実はこれらの問題行動、猫のテリトリー意識が深く関わっているケースが少なくないんです。猫なりに何かを訴えているサインなのかもしれません。どんな行動がテリトリーと関係しているのか、具体的に見ていきましょう。

突然の攻撃!噛みつき・引っかきに隠されたメッセージ

撫でていたら突然ガブリ!遊んでいただけなのに、本気で引っ掻かれた!こんな経験、ありませんか?もちろん、遊びがエスカレートしちゃった、なんてこともありますが、テリトリーを守ろうとする防衛本能からくる攻撃の可能性も考えられます。

例えば、猫がくつろいでいるお気に入りの場所に、不用意に手を出したり、無理やり抱っこしようとしたりすると、「私のテリトリーに入ってこないで!」という気持ちから、反射的に噛んだり引っ掻いたりすることがあります。これは、猫にとっては自分の安全を守るための当然の行動なんです。

また、他の猫や新しい家族(人間やペット)が家に来た時なども、自分のテリトリーが脅かされると感じて、攻撃的になることがあります。これは、新参者に対する警戒心や、「ここは私の場所だぞ!」という主張の表れですね。特に、先住猫がいるところに新しい猫を迎える場合は、このテリトリーをめぐる争いが起こりやすいので、注意が必要です。

もし、愛猫が急に攻撃的になったと感じたら、その状況をよく観察してみてください。どんな時に、誰に対して攻撃するのか。もしかしたら、猫が「自分のテリトリーが侵害された!」と感じる何かがあったのかもしれません。原因が分かれば、対処法も見えてきます。むやみに叱るのではなく、まずは猫の気持ちを理解しようとすることが大切ですよ。私も昔、甘えてきた子を撫でてたら急に噛まれて、「なんで!?」って思ったことがありましたけど、よく考えたら、その子の苦手な足先を触っちゃってたんですよね…。猫なりの「やめて!」のサインだったんだな、って後で反省しました。

困ったマーキング…スプレー行動の理由と対策

先ほども少し触れましたが、壁や家具へのスプレー行動(尿マーキング)は、飼い主さんにとって本当に頭の痛い問題ですよね。あの独特の臭いは強烈ですし、掃除も大変です。

スプレー行動の主な原因は、縄張り主張と不安感です。 未去勢のオス猫の場合は、性的なアピールや他のオス猫への牽制という意味合いが強いです。この場合は、去勢手術をすることで、多くの場合、行動が軽減または消失します。

しかし、去勢・避妊済みの猫やメス猫がスプレーをする場合は、環境の変化によるストレスや不安が原因であることが多いです。例えば、

- 新しい猫やペット、家族が増えた

- 引っ越しや大幅な模様替えをした

- 窓の外に見慣れない猫が頻繁に現れる

- 飼い主さんとのコミュニケーション不足

- トイレが汚れている、場所が気に入らない

など、猫が「自分のテリトリーが脅かされている」「なんだか落ち着かない」と感じる状況が引き金になります。

対策としては、まず、スプレーされた場所を徹底的に掃除し、臭いを消すことが重要です。猫は自分の尿の臭いが残っていると、同じ場所に繰り返しマーキングしてしまうことがあります。ペット用の消臭剤や、酵素系のクリーナーを使うのが効果的ですよ。間違っても、アンモニア系の洗剤は使わないでくださいね。おしっこの臭いと似ているので、逆効果になることがあります。

そして、根本的な原因であるストレスや不安を取り除いてあげることが何より大切。猫が安心できる環境を整え、隠れ家を用意したり、遊びの時間を増やしてストレスを発散させてあげたり。窓の外の猫が気になるようなら、カーテンを閉めたり、窓に目隠しシートを貼るなどの工夫も有効です。

あ、そうだ、フェロモン製剤っていうのもありますよ。猫がリラックスする時に出すフェロモンを人工的に合成したもので、コンセントに差すタイプやスプレータイプがあります。これを部屋に使うことで、猫の不安感を和らげる効果が期待できるんです。友人のミカちゃんが保護猫を迎えた時、先住猫がストレスでスプレーしちゃったんだけど、このフェロモン製剤を使ったら、少しずつ落ち着いてきたって言ってました。試してみる価値はあるかもしれませんね。

それでも改善しない場合は、病気が隠れている可能性もあるので、一度獣医師さんに相談してみることをお勧めします。

夜中の大運動会や要求鳴き、もしかして…?

夜中に突然、家の中を猛ダッシュ!ドタバタとすごい音を立てて走り回る、通称「猫の運動会」。あるいは、特に理由もないのに、大きな声でニャーニャー鳴き続ける「要求鳴き」。これも、飼い主さんを悩ませる行動ですよね。

夜中の運動会は、猫が本来夜行性の動物であることの名残で、有り余ったエネルギーを発散させている場合が多いです。特に若い猫や、日中あまり活動できなかった猫に見られがち。でも、これも見方を変えれば、テリトリー内をパトロールして、「異常なし!」って確認しているのかもしれませんね(笑)。

要求鳴きについては、ご飯が欲しい、遊んでほしい、ドアを開けてほしい、など、具体的な要求がある場合も多いですが、中には「なんだか不安だにゃー」「もっと構ってほしいにゃー」という気持ちから鳴いていることもあります。これも、自分のテリトリー(家全体や飼い主さんのそば)が安全で快適か、飼い主さんの注意を引くことで確認している、一種のテリトリー関連行動と捉えることもできるかもしれません。

対策としては、まず、日中にたくさん遊んであげること。猫じゃらしやボールなどで体を動かす遊びを取り入れて、エネルギーをしっかり発散させてあげましょう。寝る前にたっぷり遊んであげると、夜ぐっすり眠ってくれることも多いですよ。おもちゃの種類を時々変えてあげると、飽きずに遊んでくれます。

要求鳴きに対しては、鳴くたびにすぐ要求に応えていると、「鳴けば言うことを聞いてもらえる」と学習してしまい、エスカレートすることがあります。なので、要求の内容にもよりますが、基本的には無視するのが効果的と言われています。…とは言っても、鳴き続けられるとこっちも辛いですよね。なので、鳴き止んだ瞬間に褒めたり、おやつをあげたりして、「静かにしていると良いことがある」と教えてあげるのが良いかもしれません。これも根気が必要ですが…。

ただ、高齢の猫が夜中に鳴く場合は、認知機能の低下や、体のどこかに痛みや不調がある可能性も考えられます。いつもと様子が違うなと感じたら、早めに獣医師さんに相談してくださいね。

他の猫との関係、うまくいかないのは縄張りのせい?

多頭飼いをしている飼い主さんにとって、猫同士の関係は大きな関心事ですよね。「うちの子たち、全然仲良くならないんだけど…」「いつも喧嘩ばかりしてる…」そんな悩みを抱えていませんか?これも、猫のテリトリー意識が大きく関わっています。

猫は基本的に単独行動を好む動物。自分のテリトリーに他の猫が入ってくることを、あまり歓迎しません。特に、成猫になってから新しい猫を迎える場合は、先住猫が自分の縄張りを守ろうとして、威嚇したり、攻撃したりすることがよくあります。

相性の問題ももちろんありますが、多くの場合、縄張りの共有がうまくいっていないことが原因です。それぞれの猫が安心して過ごせる「自分だけの場所」や、ご飯を食べる場所、トイレなどが十分に確保されていないと、ストレスが溜まり、衝突の原因になります。

考えてみてください。もし自分の家に、知らない人が突然やってきて、自分のベッドや食卓を勝手に使い始めたら、嫌ですよね?猫も同じ気持ちなんです。

多頭飼いを成功させるコツは、それぞれの猫のテリトリーを尊重し、必要な資源(寝床、食事場所、水飲み場、トイレ、隠れ家、遊び場など)を十分に用意してあげること。特にトイレは、「猫の数+1個」用意するのが理想と言われています。食事場所も、お互いの姿が見えないように少し離してあげると、安心して食べられることが多いです。

そして、焦らないこと。猫同士が慣れるには時間がかかります。最初はケージ越しに対面させたり、匂いの交換から始めたりと、ゆっくり段階を踏んでいくことが大切です。この辺りの具体的な方法は、次の章で詳しくお話ししますね。猫同士の関係づくりは、まさに飼い主さんの腕の見せ所。根気強く、それぞれの猫の気持ちに寄り添ってあげましょう。

愛猫との絆を深める!テリトリーを尊重したコミュニケーション術

猫のテリトリー意識を理解したら、次はその気持ちを尊重した上で、どうやって愛猫との絆を深めていけばいいのか、具体的な方法を見ていきましょう。猫の「ここは私の場所」という気持ちを大切にしてあげることで、猫はもっと安心して、あなたを信頼してくれるようになりますよ。問題行動だって、自然と減っていくかもしれません。

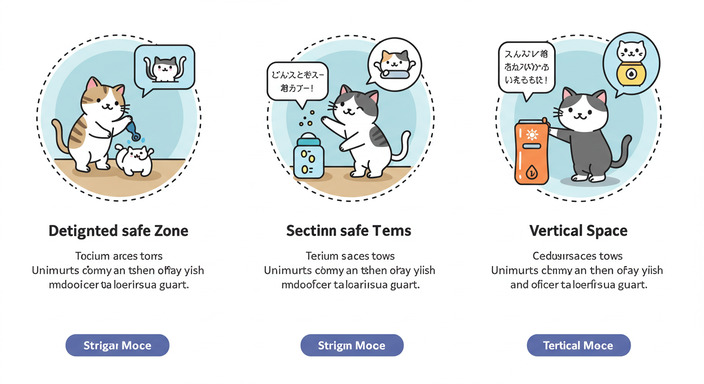

安心できる「猫だけの場所」を作ってあげよう

まず一番大切なのが、家の中に猫が「絶対に邪魔されない、自分だけの安全な場所」を作ってあげること。いわゆる「セーフティゾーン」とか「コアエリア」と呼ばれる場所ですね。

どんな場所がいいかというと、猫が本能的に好む、**高くて狭くて、周りを見渡せる場所**がおすすめです。例えば、

- キャットタワーのてっぺんにあるベッドやハウス

- 棚の上や家具の上に置いた猫用ベッド

- 段ボール箱や、入り口を小さく開けた収納ボックス

- 押し入れやクローゼットの中(扉を少し開けておく)

などが考えられます。日当たりの良い窓辺や、静かで落ち着ける部屋の隅なども良いですね。

ポイントは、「猫が自分で選べる」ように、いくつか候補を用意してあげること。そして、猫がその場所にいる時は、無理に構ったり、覗き込んだりしないこと。そこは猫にとっての聖域。そっとしておいてあげるのが、最大の愛情表現です。「あ、今は一人になりたいのね」って、そっと見守ってあげましょう。

うちでは、リビングの高い位置にキャットウォーク兼用の棚を取り付けたら、そこが猫たちの一番人気スポットになりました。下界(?)の様子を眺めながら、安心して昼寝してる姿を見ると、こっちまで嬉しくなります。こういう「猫様専用スペース」を用意してあげるだけで、猫の満足度はぐーんと上がるはずですよ。

新入り猫を迎えるときの注意点(多頭飼いのコツ)

新しい猫を迎える時、特に先住猫がいる場合は、テリトリーの問題が一番の課題になります。焦って対面させると、先住猫のテリトリー意識を過剰に刺激してしまい、威嚇や喧嘩の原因になり、その後の関係修復が難しくなることも…。ここは慎重に進めましょう。

基本的なステップはこんな感じです。

- 隔離期間を設ける: 新入り猫は、まず先住猫とは別の部屋(ケージでもOK)で過ごさせます。期間は猫の性格にもよりますが、最低でも数日〜1週間程度は必要です。この間に、新しい環境や飼い主さんに少しずつ慣れてもらいます。

- 匂いの交換: それぞれの猫が使っているタオルやベッドなどを交換して、お互いの匂いに慣れさせます。匂いを嗅いで威嚇するかもしれませんが、それは自然な反応。焦らず続けましょう。

- ケージ越しの対面: お互いの匂いに慣れてきたら、新入り猫をケージに入れた状態で、短時間だけ先住猫と対面させます。最初は威嚇しあうかもしれませんが、少しずつ時間を延ばしていきます。おやつなどを使いながら、「お互いがいると良いことがある」と関連付けるのも効果的です。

- 直接対面(監視下で): ケージ越しでも落ち着いていられるようになったら、いよいよ直接対面です。必ず飼い主さんが見守れる状況で、短時間から始めましょう。もし緊張が高まったり、喧嘩になりそうになったら、すぐに引き離します。無理は禁物です。

- 共有スペースを増やす: 少しずつ一緒に過ごす時間を延ばしていきます。この時、先住猫を優先することを忘れずに。ご飯やおやつは先住猫から、撫でるのも先住猫から。先住猫のテリトリーとプライドを尊重してあげることで、新入り猫を受け入れやすくなります。

そして、多頭飼いの場合は、先ほども触れたように、**資源(寝床、トイレ、水飲み場、食事場所、爪とぎなど)を十分に用意すること**が本当に重要です。それぞれの猫が、他の猫を気にせずに安心して利用できるように、数や配置を工夫しましょう。特にトイレは、猫の数+1個が理想。場所も離して設置するのがおすすめです。

正直、このプロセス、結構根気がいります。すぐに仲良くなる子もいれば、何ヶ月、あるいは何年経っても微妙な距離感を保つ子たちもいます。でも、焦りは禁物。「まあ、お互い存在を認め合って、同じ空間で平和に暮らせれば上出来かな」くらいの、おおらかな気持ちで見守ってあげるのが、結局は一番うまくいく秘訣かもしれません。うちの猫たちも、最初はシャーシャー言い合って大変でしたけど、数ヶ月かけてじっくり慣らしたら、今では時々追いかけっこするくらいの仲にはなりましたよ(笑)。

遊びやスキンシップで信頼関係を築く方法

猫のテリトリー意識を尊重することは大切ですが、それだけでは十分ではありません。やっぱり、飼い主さんとのポジティブな関わり、つまり遊びやスキンシップを通じて、「この人といると楽しい!安心できる!」と思ってもらうことが、強い信頼関係を築く上で不可欠です。

**遊び**は、猫の狩猟本能を満たし、ストレスを発散させるための重要な時間です。猫じゃらしやレーザーポインター(※目に当てないように注意!)、ボールなどを使って、毎日短時間でもいいので、集中して遊んであげましょう。ポイントは、獲物のように動かすこと。隠したり、急に現れさせたり、緩急をつけると猫は夢中になります。そして、最後は必ず「捕まえさせて」あげること。これが達成感につながり、満足度を高めます。

**スキンシップ**も大切ですが、猫のペースに合わせることが重要です。猫が自分からすり寄ってきた時や、リラックスしている時に、優しく撫でてあげましょう。猫が喜ぶ場所(顎の下、耳の後ろ、背中など)を撫で、嫌がる場所(お腹、足先、しっぽなど)は避けるようにします。「ゴロゴロ」と喉を鳴らしたり、目を細めたりするのは、気持ちいいよ〜というサイン。逆に、耳を伏せたり(イカ耳)、しっぽをパタパタさせ始めたら、「もうやめて」のサインなので、すぐにやめましょう。

無理強いは禁物です。抱っこが苦手な子もいます。そういう子には、近くに座って優しく話しかけたり、おやつを手からあげたりするだけでも、十分なコミュニケーションになります。「あなたの存在をちゃんと見てるよ」「大切に思ってるよ」という気持ちが伝われば、猫は少しずつ心を開いてくれます。

こういう日々の積み重ねが、「この人のいる場所は安全だ」「この人は信頼できる」という認識につながり、結果的に飼い主さん自身が猫にとっての「安心できるテリトリーの一部」になっていくんです。そうなれば、多少の環境変化があっても、飼い主さんがいれば大丈夫、と思えるようになるかもしれませんね。

引っ越しや模様替え、環境変化への配慮

猫は環境の変化にとても敏感な動物です。引っ越しや、家の中の大規模な模様替えは、猫にとって大きなストレス要因となり、テリトリーが脅かされたと感じて、問題行動(スプレー、粗相、隠れて出てこない、食欲不振など)を引き起こすことがあります。

**引っ越し**の場合は、まず、移動中のストレスを最小限に抑える工夫が必要です。キャリーケースに慣らしておく、移動中は布で覆って暗くしてあげる、などが有効です。新居に着いたら、まずは一部屋だけを開放し、そこに猫の使い慣れたベッド、トイレ、食器などを置いて、猫だけの「セーフルーム」を作ってあげましょう。猫が新しい環境の匂いや音に少しずつ慣れて、安心できるまで、無理に他の部屋を探検させない方が良いです。徐々に行動範囲を広げていきましょう。ここでも、先ほど紹介した猫用フェロモン製剤を使うのがおすすめです。

**模様替え**の場合も、できるだけ段階的に行うのが理想です。一度にガラッと変えるのではなく、少しずつ家具の配置を変えたり、新しいものを導入したりする方が、猫のストレスは少なくて済みます。新しい家具などを入れた場合は、猫が警戒するかもしれませんが、無理に近づけようとせず、猫自身のペースで匂いを嗅いだりして慣れるのを待ちましょう。おやつを使ったり、近くで一緒に遊んだりして、「新しいもの=怖いものではない」と教えてあげるのも良い方法です。もちろん、猫のお気に入りの場所(寝床や爪とぎなど)は、できるだけ動かさないように配慮してあげてくださいね。

環境が変わると、猫は不安からマーキング行動をしやすくなります。もしスプレーなどが見られても、叱らずに、まずは安心できる環境を再構築することに力を注ぎましょう。飼い主さんが落ち着いて、いつも通り優しく接してあげることが、猫にとって何よりの安心材料になります。

それでも困ったときは…プロの力も借りてみよう

ここまで、猫のテリトリー意識を理解し、それに基づいた問題行動への対策や、信頼関係の築き方についてお話ししてきました。多くの場合は、これらの工夫で状況が改善するはずです。でも、「色々試してみたけど、どうしてもうまくいかない…」「問題行動が悪化している気がする…」そんな時だってありますよね。大丈夫、一人で抱え込まないでください。そんな時は、専門家の知識や便利なグッズの力を借りるのも、賢い選択ですよ。

おすすめの猫用しつけグッズ(フェロモン製剤とか)

最近は、猫の行動学に基づいて開発された、便利なグッズがたくさんあります。特に、テリトリー問題やストレス軽減に役立つものとして、いくつかご紹介しますね。

- 猫用フェロモン製剤: 先ほども少し触れましたが、これは本当におすすめです。猫が顔をこすりつける時に出す「フェイシャルフェロモン」を人工的に再現したもので、猫に安心感を与え、ストレスを和らげる効果が期待できます。スプレータイプは、キャリーケースの中や、猫がマーキングしてしまう場所に直接吹きかけるのに便利。コンセントに差す拡散タイプは、部屋全体に効果を行き渡らせたい時に使います。引っ越しや新しい猫を迎える時、留守番が多い時など、猫が不安を感じやすい状況で使うと効果的と言われています。

- 爪とぎ防止グッズ: 壁や家具での爪とぎに困っている場合、爪とぎされて困る場所に貼る保護シートや、猫が嫌がる匂い(柑橘系など)のスプレーなどがあります。ただし、これらは対症療法なので、同時に、猫が気に入る爪とぎ器を適切な場所に設置してあげることが重要です。「ここでなら爪とぎしてもいいよ」という場所を用意して、そちらに誘導してあげるんですね。

- 知育トイ・フィーディングトイ: おやつやフードを隠して、猫が遊びながら探し出して食べるタイプのおもちゃです。これは、猫の狩猟本能を刺激し、退屈を紛らわせ、精神的な満足感を与えるのに役立ちます。特に、留守番が多い猫や、エネルギーを持て余している猫のストレス軽減におすすめです。

これらのグッズは、あくまで補助的なものですが、うまく活用することで、飼い主さんの負担を減らし、問題解決の手助けになることがあります。ただし、効果には個体差があるので、色々試してみて、愛猫に合ったものを見つけてあげてくださいね。商品を選ぶ際は、安全性にも十分注意しましょう。

行動学の専門家や獣医師に相談するタイミング

「グッズも試したけど、やっぱり改善しない…」「問題行動の原因がよくわからない…」「攻撃性が強くて手に負えない…」そんな深刻な状況の場合は、迷わずプロに相談しましょう。

まず相談すべきは、**かかりつけの獣医師さん**です。問題行動の中には、実は病気や体の痛みが原因となっているケースも少なくありません。例えば、トイレ以外で粗相をする場合、膀胱炎や尿石症などの泌尿器系の病気が隠れていることもあります。攻撃性が増した場合も、甲状腺機能亢進症や、脳の病気、あるいはどこかの痛みが原因かもしれません。まずは、身体的な問題がないか、しっかりと診てもらうことが重要です。

身体的な問題が見当たらない、あるいは治療しても行動が改善しない場合は、**猫の行動学に詳しい専門家**に相談するのも一つの手です。認定動物看護師の中でも行動学に特化した方や、獣医師の中でも行動診療科を設けている病院、あるいは民間のキャットビヘイビアリスト(猫の行動カウンセラー)などがいます。

専門家は、猫の行動や飼育環境を詳しくヒアリングし、問題行動の根本的な原因を突き止め、個々のケースに合わせた具体的な改善プログラムを提案してくれます。カウンセリングや、場合によっては家庭訪問を通じて、飼い主さんと一緒に問題解決に取り組んでくれます。費用はかかりますが、長年悩んでいた問題が解決するきっかけになるかもしれません。

相談するタイミングとしては、「自分なりに色々試したけど、2〜3ヶ月経っても改善が見られない」「問題行動が急に悪化した」「飼い主さん自身が精神的に追い詰められている」といった状況であれば、一度専門家の意見を聞いてみることを強くお勧めします。

猫の行動学講座で知識を深めるという選択肢

「もっと猫のことを深く知りたい!」「問題行動が起こる前に、予防できるようになりたい!」そんな風に考えている、向上心あふれる飼い主さんには、猫の行動学に関する講座やセミナーに参加してみるのもおすすめです。

最近では、オンラインで受講できる講座も増えていますし、動物病院やペット関連団体が主催するセミナーなども開催されています。獣医師や行動学の専門家が、猫の本能や習性、コミュニケーション方法、問題行動の原因と対策などについて、体系的に分かりやすく解説してくれます。

私も以前、オンラインの猫の行動学セミナーに参加したことがあるんですが、目からウロコの情報がたくさんあって、すごく勉強になりました。「あー、だからうちの子、あんな行動してたのか!」って納得することばかりで。学んだ知識を日々の愛猫との暮らしに活かすことで、猫の気持ちをより深く理解できるようになった気がしますし、ちょっとした変化にも気づきやすくなりました。

正しい知識を身につけることは、猫との関係をより豊かにするだけでなく、将来起こりうる問題を未然に防ぐことにも繋がります。それに、同じように猫を愛する仲間と繋がれたり、情報交換できたりするのも、講座やセミナーの魅力の一つですよね。

インターネットで検索すれば、様々なレベルや内容の講座が見つかるはずです。自分の興味やレベルに合ったものを選んで、ぜひ一度、学んでみてはいかがでしょうか。きっと、あなたの猫ライフが、さらに充実したものになりますよ。

猫の気持ちに寄り添えば、もっと幸せな関係に

さて、ここまで猫のテリトリー意識について、その本能的な意味から、関連する問題行動、そして具体的な対策やコミュニケーションのコツまで、色々な角度からお話ししてきました。なんだか、猫っていう生き物が、また少し違って見えてきませんか?

彼らが示す一見不可解な行動も、実は彼らなりのルール、つまりテリトリーを守ろうとする真剣な気持ちの表れだったり、不安やストレスを感じているサインだったりするわけです。言葉を話せない代わりに、行動で一生懸命、私たちに何かを伝えようとしてくれているんですね。

もちろん、猫の性格は十猫十色。ここに書いたことが、すべての猫に当てはまるわけではありません。でも、根底にある「自分の縄張りを大切にしたい」「安心して暮らしたい」という気持ちは、きっとみんな同じはず。

だから、もし愛猫の行動に悩んだ時は、頭ごなしに叱る前に、ちょっと立ち止まって、「この子はどうしてこんな行動をしてるんだろう?」「何か不安なことでもあるのかな?」って、猫の気持ちに寄り添って考えてみてほしいんです。

安心できる場所を用意してあげること。縄張りのサインであるマーキング行動(爪とぎやスリスリ)を理解し、適切に対応してあげること。そして、日々の遊びやスキンシップを通じて、「あなたは大切な家族だよ」というメッセージを伝え続けること。

そういう一つ一つの積み重ねが、猫のテリトリー意識を尊重し、彼らに安心感を与え、ひいては飼い主さんとの間に揺るぎない信頼関係を築くことに繋がっていきます。時間はかかるかもしれないけれど、その先には、きっと今よりもっと深く、もっと温かい、幸せな関係が待っているはずです。

この記事が、皆さんと愛猫との絆を深めるための、小さなヒントになれば、こんなに嬉しいことはありません。さあ、今日からまた、愛しい我が子の「心の声」に、そっと耳を傾けてみませんか?

関連記事

愛猫との暮らし、かけがえのない時間ですよね。ふとした瞬間の愛らしい仕草に心が温かくなったり、そばにいてくれるだけで安心したり。でも、時々…いえ、結構頻繁に?「なんでこんな... 猫と暮らす |

ねえ、あなたの猫ちゃん、最近どう? 心、通じ合ってる?

「どうして懐いてくれないんだろう…」「この噛み癖、引っかき癖、いつになったら治るの?」なんて、愛しい猫ちゃんとの関係... 猫と暮らす |

「多頭飼いを始めたけれど、猫同士がなんだかギスギスしてる…」「可愛い我が子たちのストレスサインを見るのがつらい…」そんな悩みを抱えていませんか? わかります、すごくわ... 猫と暮らす |

「うちの子、どうしてこんな行動するんだろう…」

猫との暮らしは、かけがえのない喜びでいっぱいですよね。でも、時々見せる予測不能な行動、例えば突然の噛みつき、夜中の大運動会... 猫と暮らす |

「ニャー」「ゴロゴロ」…愛猫の鳴き声、ちゃんと理解できていますか? 猫の鳴き声の意味が分からなくて、どう対応すればいいか悩んでいるあなたへ。

もしかしたら、夜鳴きや要求鳴き... 猫と暮らす |